Esta es la tercera ocasión en que Caro Quintero gana un amparo indirecto, en ese sentido: ha logrado demostrar ante diversos jueces federales que –más allá de lo que se diga sobre el asesinato de Kiki Camarena– él no tiene ninguna obligación de ir a responder a un juzgado federal de Estados Unidos sobre dicho homocidio.

Rafael Caro ha pagado ya 28 años de prisión en diversas cárceles mexicanas. Fue puesto en libertad el 9 de agosto del 2013, recapturado el 15 de julio del 2022, fecha desde la cual le ha venido ganado amparo tras amparo al gobierno mexicano para que cese en su intención de ser entregado al gobierno de Estados Unidos para ser juzgado allá, en donde podría alcanzar la pena de muerte.

Yo platiqué con Rafael Caro en prisión. Coincidimos entre noviembre del 2008 a mayo del 2010. Yo ocupaba la celda 149 y él estaba en la celda 150. Éramos lo que se dice “vecinos entre celdas”, No fuimos los grandes amigos pero en algunas ocasiones me dispensaba muy buenas pláticas. Éramos solidarios uno con el otro, como todos los presos que en aquel tiempo estuvimos en el pasillo 1, nivel B del módulo 1-B de la Cárcel Federal de Puente Grande.

Rafael Caro era silencioso. Se movía por el pasillo como un fantasma. Daba pasos grandes y parecía que flotaba, siempre con la mirada perdida en la distancia. Aun cuando era la instrucción oficial, nunca bajaba la vista. Hablaba poco y reía mucho. Su pasatiempo favorito, aparte de correr incansable por la cancha de basquetbol, era sumirse en sus pensamientos, parecía que se colgaba de la imaginación para vivir aquel encierro.

La imaginación, el último recurso

En la prisión, el último recurso que queda siempre es la imaginación. Cuando no se aprovecha, los reos se mueren lentamente en la soledad y la frustración. Por eso todos se aferran, a veces rayando en la locura, a la posibilidad de vivir con lo que les queda dentro.

Yo mismo me tuve que sostener de esa posibilidad. Tal vez a los ojos de otros presos, yo resultaba tan divagante como otros. Mi razón para continuar vivo en la prisión fue escribir. Las largas horas de la madrugada, cuando el frío o los ladridos de los perros espantaban el sueño, saltaba de mi litera y me tendía en el piso para derramar tinta sobre la muda hoja blanca.

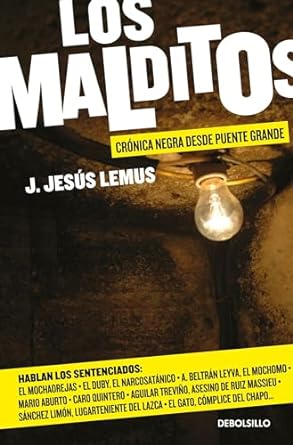

Ahí iba escupiendo de a poco lo que la mente me dictaba. Así comencé a escribir mi libro “Los Malditos”. A veces no era suficiente intentar hilvanar las historias que en el día salía a pescar, necesitaba algo más. Nunca dejé de sentirme reportero. Mi temor más grande era que pudiera olvidar cómo se escribe a máquina.

Por eso, un día que cayó en mis manos un pedazo de cartón no lo pensé dos veces: lo recorté con los dientes y dibujé un teclado. Ésa fue mi máquina de escribir imaginaria, en la que todas las noches me clavaba para redactar una nota que no me costaba vislumbrar como la principal en la portada de un periódico.

Pensaba como reportero. De día salía al patio a pescar alguna historia que contar al monstruo ávido que es el lector. Lo imaginaba reclamándome historias para saciar su voraz apetitito, para llenar ese hueco que lo hace exigente y cruel. Por eso en las noches, antes de dormir, sacaba mi teclado de cartón que escondía bajo el colchón. Lo acariciaba. Le hablaba. Lo seducía.

Lo invitaba a que me dejara tocarlo suavemente y que de ese idilio brotara la palabra. Una palabra que no quedaba escrita en ninguna parte, pero que yo sabía que por el hecho de imaginarla ya tenía sustancia, aunque luego flotara por el aire y saliera por la angosta ventana a la libertad, lo que yo no podía hacer.

La sinfonía que era para mis oídos el golpeteo de mis dedos temblorosos y amarillos fue, en no pocas ocasiones, una molestia para mis compañeros de celda. Daba por terminada mi nota cuando alguien desde su cama me gritaba que ya le parara a mi sonsonete. El principal defensor de mis actos era Humberto Rodríguez, La Rana, el asesino del cardenal Posada Ocampo.

Con su voz de mando terminaba fustigando a los somnolientos presos que reclamaban silencio para dormir. “Él está viviendo su cárcel como mejor le parece —decía La Rana desde su celda—, así que déjenlo en paz o se las ven conmigo”. Yo agradecía el gesto solidario y, para evitar problemas, dejaba a la mitad mis textos imaginarios.

Si en la fantasía aún rondaba alguna idea que reclamara nacer a la palabra, entonces sacaba mi libreta y comenzaba lenta y apasionadamente a garabatear un texto tangible, que me permitiera sentirme vivo en medio de aquellas paredes que me ahogaban o al menos amenazaban con quitarme la razón. Después, el alma se quedaba en calma. Todo tenía sentido.

Pero no solo los presos inocentes se aferraban a la imaginación. En el área de sentenciados —igual que lo viví en el área de procesados— cientos de presos lograban sobrevivir cada día en aquella prisión. La forma más común era usar el recurso de sentirse en libertad, convencerse de que todo aquel encierro no estaba ocurriendo. Que las golpizas de los oficiales eran pesadillas, que la privación de alimentos no existía. Que la sepultura en vida sólo era parte de un gran sueño.

Rafael Caro, un genio de la imaginación

Un experto en fugarse de la realidad era Rafael Caro Quintero. Se abstraía de su entorno y se sumía en sus pensamientos. Se sentaba en la banca que él llamaba su “oficina” y sólo él sabía lo que pasaba por su cabeza. A veces musitaba para darle mayor fuerza a sus diálogos con las personas que traía a su imaginación.

Se molestaba. Regañaba. Hacía corajes. Pero en no pocas ocasiones también se le iluminaba el rostro con algo de alegría. Su boca era una media luna que dejaba entrever su felicidad. Luego, como arrepentido, borraba su sonrisa con un ligero movimiento de cabeza que a la distancia se observaba como una negación.

Otra de las formas en que Caro Quintero lidiaba todos los días con el encierro de la prisión de Puente Grande era recordar sus días de gloria. Aunque siempre fue un hombre solitario, había ocasiones en que la soledad se lo comía. Entonces reunía a algunos de los presos más inmediatos y los invitaba “a pasear en la Suburban”.

Cuando salía al patio, en las escasas horas que se nos permitía asolearnos, empezaba a caminar en torno de la cancha. Se hacía una formación como de escoltas: dos adelante y tres detrás, y caminaba interminablemente. Todos mantenían la formación simulando viajar dentro de una camioneta.

El chofer —designado como una distinción especial de Caro Quintero— siempre avisaba del tráfico, de los semáforos, del cruce de calles. Al chofer le correspondía decidir en qué calles imaginarias estaba circulando. A veces era la Ciudad de México, otras era algún poblado que nadie conocía, pero a Caro Quintero le gustaba que lo llevaran por las calles de Guadalajara. Casi siempre ése era el requisito para asignar el grado de chofer a alguno de los presos de aquel pasillo.

En algunas ocasiones, con la amabilidad que lo caracterizaba, terminaba por despedir al conductor cuando las calles por las que transitaba no coincidían con el mapa que Caro Quintero tenia cincelado en su memoria. “Párese en la siguiente esquina, por favor —decía el capo con una sonrisa—, usted no sabe ni por dónde nos trae, va a terminar por perdernos”. Todos soltaban la risa ante la vergüenza del conductor.

Con la formación detenida en algún punto del patio, del tamaño de dos canchas de basquetbol, Caro Quintero volteaba a todos lados en busca de un suplente “porque estaban deteniendo el tráfico”. Alzaba la mano para que todos los presos que estaban en ese momento en el patio voltearan a verlo. Buscaba entre las miradas acuciosas y se decidía, a veces casi al azar, por un nuevo conductor.

El suplente que llegaba corriendo ante la evidente desesperación de Caro Quintero por “tener el tráfico detenido”, hacía un ademán de saludo, simulaba que abría la portezuela y se montaba en la unidad. Algunos reos eran simpáticos en ese momento. Había quienes simulaban el encendido del motor y hasta encendían el radio de la camioneta.

Caro Quintero no era el único al que gustaba pasear en “su camioneta” entre los linderos del patio y la razón. Eso sí, era de los más discretos al momento de “circular”, siempre a velocidad moderada “para no llamar la atención de los oficiales de tránsito”. Siempre hacía la recomendación a su chofer en turno para que tuviera precaución en cada cruce de calle al que se aproximaban. A veces le gustaba ir bajando a cada uno de los que “viajaban” con él para ir subiendo a otros reos.

Se divertía como un niño jugando a sentirse en libertad. A bordo de su camioneta casi no hablaba. Le gustaba más bien que algunos de sus acompañantes le contaran alguna historia, sobre todo las relacionadas con el sitio por el que transitaban imaginariamente. Había algunos presos que sólo por el gusto de “viajar” al lado de la leyenda que era Caro Quintero comenzaban a explorar su imaginación fermentada por el encierro prolongado.

Hacían unas narraciones dignas de cualquier escritor de novelas. Iban explicando al paso de la camioneta, como si fueran guías de turistas, lo que se podía apreciar a la izquierda y a la derecha. Por lo general eran explicaciones casi museográficas y arquitectónicas de iglesias y monumentos históricos. Caro Quintero se extasiaba proyectando en su imaginación las imágenes que iban describiendo poco a poco sus acompañantes.

La alegría en su rostro no dejaba duda de que se había fugado momentáneamente para olvidarse de las altas paredes de Puente Grande, que en aquellos 24 años de encierro lo habían consumido físicamente, pero también consolidaron su mente. Rafael Caro Quintero siempre se supo observado por el gobierno. Por eso a veces se hacía el loco. Dentro de la cordura que guardaba para sí mismo y todos sus compañeros de prisión, de vez en cuando afloraban actitudes que tenían por objetivo desconcertar a los que lo observaban las 24 horas.

Su comportamiento ante los oficiales de guardia a veces era errático, en los linderos de la locura. Hablaba con algunos oficiales como si fueran sus grandes conocidos de la vida. Por disciplina, los custodios ni siquiera le contestaban, solo lo veían de arriba abajo. Entonces Caro Quintero se metía en un soliloquio que la mayoría de las veces terminaba con un grito del vigilante: “¡Guarde silencio!” Entonces el capo se encogía de hombros y, con la risa a flor de labios, terminaba musitando: “Yo sólo decía, oficial, pero no es para que se enoje”.

Luego volvía a la compostura de preso de alta peligrosidad: se quedaba serio. Clavaba la mirada de odio en la pared y apretaba con fuerza las mandíbulas. Todo el odio se le acumulaba en los hombros, que parecían más cargados hacia adelante. Entonces se volvía a sumir en su pensamiento, donde nada podía penetrar.

Se escribía con El Chapo

Con todo su odio y sus pinceladas de locura, Caro Quintero no dejaba de ser el preso ingenioso e inteligente que señalaba la dirección de la cárcel de Puente Grande. La muestra más evidente de ello era sin duda la comunicación que mantenía desde la cárcel con sus amigos, sobre todo con su socio y amigo, Joaquín Guzmán Loera, en aquel tiempo todavía en libertad.

Se escribían a través de cartas que a simple vista parecían de amor. Aprovechaba que los reos podíamos escribir todo lo que quisiéramos a una mujer. Y casi todos dirigíamos nuestras palabras al amor que nos esperaba fuera de la prisión e intentábamos disolver los barrotes de la celda con palabras que iban saliendo de lo único que nos quedaba: la esperanza de sentirnos amados.

En aquel tiempo una estación de radio de Guadalajara emitía un programa a las 10 de la noche, dirigido casi exclusivamente a la población carcelaria: Corazones solitarios. Ahí, casi de modo enfermizo, mujeres de todos los sectores sociales solicitaban sostener correspondencia con algún interno de la cárcel de Puente Grande. Había quienes buscaban aquella comunicación con fines de encontrar una amistad, pero la mayoría de las veces ésta evolucionaba hacia el amor.

Por eso, todos los presos se tendían escribiendo delirantes y febriles misivas que pudieran tentar el corazón de las mujeres que se comunicaban al programa. En el pasillo en donde estábamos asignados, yo era el único que tenía radio. Me lo había ganado a pulso por ser “un reo bien portado” y hasta ese momento sin ningún castigo por indisciplina.

Ése era mi estímulo por acudir a la escuela, participar en actos religiosos y mantener un ritmo de lectura constante, que comprobaba entregando resúmenes de los libros que solicitaba a la biblioteca. Muchos presos me pedían que por las noches les hiciera un resumen del programa.

Yo anotaba nombres y direcciones de las mujeres que pedían sostener correspondencia. Al día siguiente, como si se tratara de una segunda emisión matutina del programa, dictaba al pasillo mensajes, direcciones y nombres de las solicitantes. Después, al mediodía o a la mañana siguiente, decenas de presos entregaban su correspondencia al oficial de guardia para que la pusiera en el buzón del correo. Eran cartas cargadas de besos y amor.

En la cárcel de Puente Grande, Caro Quintero bromeaba al entregar sus cartas a los oficiales, pues lo hacía con una sonrisa y añadía el encargo de cuidarlas para que le llegaran “a la novia”. Sin esperar respuesta, el capo preguntaba ingenuamente si “ya mero” lo dejarían salir. Frente a la seriedad de los custodios, Caro Quintero reculaba: “Por lo menos al patio”, añadía con la risita que no se le apagaba en los labios.

El patio era un reducto de libertad

Al menos en el patio sentía algo de libertad, aunque fuera sólo en su cabeza, donde la imaginación tomaba la forma de una camioneta que lo transportaba a los lugares de su preferencia. Como si se tratara de una regla no escrita, únicamente los jefes de cártel tenían derecho a poseer “su camioneta” y a organizar rondas en el patio en aquella casi ridícula formación.

Los reos de menos valía criminal no podían darse ese lujo. Ellos estaban a expensas de una invitación, la que también se otorgaba en forma jerárquica; los choferes de las camionetas normalmente eran jefes de sicarios, del mismo cártel o al menos de uno asociado al que representaba el dueño de la “camioneta”.

Los otros tres hombres que caminaban en la formación siguiente, como si fuera el asiento trasero, tenían que ser de menor nivel criminal que el del chofer, y a veces se reservaba la tercera fila de asientos para algún invitado especial o para los acusados de ser solo colaboradores del cártel, principalmente operadores financieros, blanqueadores de dinero o facilitadores de otras actividades criminales.

En general, esos asientos estaban ocupados por gente que había sido policía, militar o funcionario y en aquel montaje les correspondía el papel de escoltas. Lo que a los ojos de algunos reos —que veíamos con incredulidad aquel escape cotidiano de la prisión— era solo un juego, para los que participaban en aquellas excursiones por diversas calles de ciudades de México, Estados Unidos, Colombia o Panamá, era una parte de su realidad.

Se tomaban tan en serio los papeles en aquellas representaciones, que si la formación se detenía, los primeros en “descender” eran los que iban en la tercera fila de asientos, por lo general ex policías o militares. Volteaban a todos lados para garantizar la seguridad del jefe, que viajaba invariablemente en el lado del copiloto. Luego seguía la representación: el chofer se quedaba dentro de “la camioneta”.

A veces para distraerse hacía como que encendía la radio y él hablaba como locutor o cantaba melodías aleatoriamente. Había reos que asumían a tal punto su papel, que también repetían los anuncios comerciales de cualquier producto o marca que recordaran. Por su parte, el jefe de cártel dirigía la representación. Se alejaba unos pasos de la “camioneta” y examinaba los alrededores.

El “guía” reanudaba sus explicaciones señalando con el índice para proyectar mejor la imagen ficticia en la imaginación de su patrón. Entonces el capo reía, metido de lleno en el papel con el que se estaba liberando de aquella prisión, y empezaba a preguntar. A veces eran dudas reales, pero otras eran para calar la capacidad y la imaginación del que lo acompañaba.

Los escoltas se movían marciales de un lado a otro, siempre alertas, protegiendo el perímetro que caminaba el capo para evitar atentados. Lo protegían no de la comunidad de los presos —cada uno estaba sumido en su propia imaginación— sino del supuesto escenario de riesgo urbano en el que avanzaban. Mientras, regresaban los que habían bajado de la “camioneta”.

El conductor hacía toda clase de sonidos y voces para que el ruido de la radio alcanzara los oídos del jefe. Esta simulación era el complemento que varios capos valoraban más. A veces la versatilidad como locutor de un reo era motivo para que lo invitaran a manejar la camioneta. El elegido tenía que imitar a la perfección cualquier programa de radio, desde algunas canciones hasta anuncios.

Soñaba con poner presidente de México

A Caro Quintero también le divertía escuchar noticias inventadas. Le brillaban los ojos apenas escuchaba, según la fértil imaginación de su chofer, los últimos acontecimientos sobre la renuncia del presidente de la República o acerca de imaginados desastres naturales.

Entonces, en su papel de capo en plena libertad, daba instrucciones: pedía que lo comunicaran de inmediato con el secretario de Gobernación para proponerle quién debía ser el nuevo presidente. A veces, en medio de aquel juego de imaginación, el jefe preguntaba al más inmediato de sus escoltas si él quería ser presidente de México, para proponérselo al secretario de Gobernación en turno.

“Usted, Chuyito —me dijo una vez que lo veía divertirse, mientras yo estaba sentado en su banca—, ¿no quiere ser presidente de México?” Sonreí y acepté gustoso la deferencia. Él se volvió sonriente hacia uno de los presos que lo acompañaban y le dio la instrucción: “Dígale al secretario de Gobernación que digo yo que el nuevo presidente de México va a ser el Repor. No creo que nos vaya peor, para como tienen al país estos cabrones”.

Después, el escolta improvisaba una conversación formal con el secretario de Gobernación y al final colgaba el auricular haciendo una mueca. Entonces volteaba hacia donde Caro Quintero seguía distraído, observando la arquitectura de un monumento histórico de cualquier parte del país o del mundo. Le decía que su instrucción había sido acatada y que se había aceptado su propuesta.

Entonces Caro volteaba hacia el que había elegido para tan honroso y ficticio cargo: “Ya estuvo, mi Repor —me dijo en aquella ocasión—, que se presente de inmediato en las oficinas del secretario para los protocolos necesarios. Dígale al oficial de guardia que lo deje salir”.

Ahí era cuando todos nos estrellábamos con la realidad. Antes de que se le borrara la sonrisa daba dos grandes zancadas para entrar de nuevo en la imaginaria camioneta y ordenaba que se pusiera en marcha. De forma irónica le pedía al chofer que mejor lo llevara de regreso a su celda. Después de todo, decía para convencerse, la podredumbre de la política no era en nada distinta a la mierda de aquella cárcel.

Teníamos una estación de radio

Las fugas imaginarias de Caro Quintero para soportar el rutinario y gris día a día de la cárcel federal de Puente Grande no siempre las escenificaba en el patio. A veces, cuando los guardias de turno eran tolerantes, llevaba hasta el pasillo sus momentos de libertad imaginaria. Le gustaba que se simulara una estación de radio.

En poco más de dos años que fuimos compañeros de celda frecuentemente me invitó a que recreara un noticiero. Ésa era la prueba más clara de la distinción que me otorgaba al avalar mi condición de reportero. “Aviéntese, Chuyito —me decía rompiendo el sordo silencio del pasillo—, denos el gusto de un programa de radio para que nos cuente las últimas noticias que están pasando allá afuera”.

Nadie podía decirle que no a Rafael Caro Quintero. Iniciaba un repaso fantástico de lo que mi hija, en sus cartas, me contaba que estaba ocurriendo en el México de afuera. Hacía un resumen de las pláticas de otros presos, que se enteraban sobre los últimos acontecimientos mediante la visita de sus familias. A veces nutría la exposición con noticias recreadas desde el silencio de mi celda.

Entonces comenzaba a transmitir desde la XERCQ. La estación tenía las iniciales de Rafael Caro Quintero, quien desde la identificación de la supuesta transmisión ya estaba envuelto en una risita que ponía de buenas a todos los presos del sector. Radio Pasillo, La Voz de los Pobres Presos, era el eslogan de aquella transmisión que se nutría con las más variadas peticiones de otros reos, que terminaban zambutidos en el juego imaginario de la libertad.

Las peticiones de saludos, dedicatorias de canciones y mensajes de aliento iban nutriendo y pincelando de verdad aquel programa radiofónico, hasta convertirlo en un escape colectivo de la cárcel. Esas imaginarias transmisiones de Radio Pasillo fueron tan cotidianas y tan necesarias para alimentar la esperanza, que en el patio a veces se me acercaban reos a pedir —aun sabiendo que aquello era un juego— saludos para la familia o felicitaciones para el hijo que acababa de terminar sus estudios; bendiciones para la madre que festejaba su onomástico o cumplía años, abrazos para la mujer amada. Nunca faltaba un pretexto para sumarse al eterno juego de la libertad.

Por las noches los reos daban rienda suelta a sus emociones. Mandaban saludos y cantaban. El teniente Alberto Cortina Herrera se desgañitaba cantando al amor lejano. Seducía a la audiencia, no con su tono de voz sino con aquellas canciones viejas que a todos nos recordaban el primer amor y aquella libertad derrochada de la que sentíamos vergüenza cuando caminábamos por aquellos senderos por donde bien nos sabía conducir Rafael Caro Quintero.