Por. J. Jesús Lemus

La religiosidad de Humberto Rodríguez Bañuelos era natural, pero se pudo haber fortalecido durante el tiempo que estuvo al servicio de los hermanos Arellano Félix. El más religioso de todos ellos era Francisco Rafael. “Siempre fue un hombre creyente y temeroso de Dios.” Así lo describió Manuel Ramos Iriarte, al que le decían el Copetón, quien fue uno de sus escoltas aproximadamente durante 10 años. El Copetón estaba también recluido en la cárcel federal de Puente Grande, acusado de diversos delitos, entre ellos el homicidio calificado de dos militares de Tijuana. Purgaba una condena de 72 años.

El Copetón era reservado y su soledad rayaba a veces en la tristeza. Era de los abandonados porque desde hacía 12 años no tenía ninguna visita. A veces, para mitigar la soledad de la cárcel, cantaba. Siempre lo hacía casi en un murmullo. Se sujetaba de los barrotes de su celda y soltaba todo su dolor con canciones de José José, quien aseguraba que fue su amigo cuando los dos estaban en el pináculo de sus carreras y estuvieron rodeados de fama y poder. Juraba que la canción El Triste, uno de los éxitos del cantante, fue inspirada en él.

Al Copetón lo conocí apenas a las dos semanas de haber llegado al área de sentenciados. Fue uno de los presos a los que la Rana recomendó acercarme porque era “un reo pacífico” y sin problemas para el diálogo. “Sólo nunca lo contradiga —me recomendó—, porque entonces sí le deja de hablar para siempre.” Yo nunca lo contradije, dejé que soltara todo lo que traía en el pecho. Cuando ya se había librado así de una parte de su carga, caminaba dos pasos a un costado de donde estuviéramos y se volvía a quedar en silencio. Ésa era la señal de que no tenía nada más que hablar y deseaba quedarse solo.

Le gustaba hablar de caballos. Decía que en sus años de gloría, allá por 1990, cuando estaba a las órdenes de Francisco Rafael Arellano Félix, llegó a tener una de las mejores cuadras del país. Hablaba siempre de Emiliano, un caballo árabe azabache que se distinguía de entre los andaluces y sus cuartos de milla por su inteligencia. Le gustaba montarlo porque estaba seguro de que entendía sus pláticas. Emiliano no necesitaba riendas. Apenas veía a su amo, comenzaba a relinchar. Lo invitaba a treparse en su lomo. Bailaba de gusto. La caricia del Copetón en su cabeza era la mejor recompensa que podía recibir el animal. Decía, como si hablara del amor de su vida, que eran uno solo cuando estaba montado en él.

“Me entendía hasta el pensamiento. Yo escuchaba su respiración y entendía su gozo.”

El Copetón cabalgaba largos tramos, con Emiliano trotando a ese pasito que calaba todos los huesos del jinete. Su dueño, como un enamorado, le iba hablando de sus pensamientos. Sólo Emiliano sabía cuáles eran sus deseos y sus miedos. Los demonios del sicario de los hermanos Arellano Félix, aseguraba, “quedaban reducidos a ángeles sin alas” cuando él se trepaba al lomo de la bestia. Por eso decía que el caballo se convirtió en su amor, al que no dejaba de llorarle todos los días cuando cantaba las canciones de José José pegado a los barrotes. Casi nunca terminaba una plática. Siempre había un recuerdo que lo llevaba a los días felices montado en su caballo y terminaba por sollozar. A veces, cuando estaba en silencio y mordiéndose los labios, las lágrimas dejaban ver que pensaba en el caballo.

Como el Copetón se la pasaba hablando de Emiliano, muchos presos que escuchaban las pláticas al pasar pensaban que era homosexual. A hurtadillas se cuchicheaba la desgracia del amor perdido de aquel hombre. La mente de los reos creó el mito de que el Emiliano al que le lloraba el Copetón era “un hombre alto, delgado, de pómulos saltados y ojos verdes que una vez fue parte del grupo de sicarios que tuvo a sus órdenes”. Al Copetón eso no le molestaba. Ignoraba los comentarios y se iba a la parte más lejana del patio a seguir masticando su dolor. Allá, apartado de los rumores, daba rienda suelta a su sentimiento. Era cuando desahogaba todo lo que sentía a gritos.

Este triste reo conocido como el Copetón contrastaba con el sanguinario pistolero que fue cuando estuvo al servicio de Francisco Rafael Arellano Félix, por cuyas órdenes —contaban quienes lo conocieron en libertad— mató a no menos de 200 personas, casi todos del Cártel de Sinaloa. A todos les cortaba las manos y las piernas, luego diseminaba los miembros en un radio de 100 metros, como formando una cruz. Siempre dejaba el torso al centro con un letrero con el nombre de los sicarios que seguían en su lista de ejecuciones.

Las leyendas que se contaban sobre él en Puente Grande decían que el Copetón fue precursor de las desapariciones sin rastro de sus ejecutados. A él se le atribuía el método de disolver sus cuerpos en ácido. Él fue el primer “cocinero”. Así se autonombró cuando, una vez que se le instruyó que no dejara huella de una de sus víctimas, se le ocurrió meterla en un tambo con ácido sulfúrico y ponerla a hervir. Lo que resultó de la cocción, por el color blanco y espeso, lo llamó el “pozole”.

El nombre de “pozoleros” fue el que dentro del cártel de los Arellano Félix se les dio a los que en cada célula criminal se encargaban de borrar los rastros de ejecuciones. El Copetón explicó la técnica que había inventado y pronto todos los grupos al servicio del Cártel de Tijuana comenzaron a deshacerse de sus rivales sin dejar huella. Por su contribución, el Copetón recibió de Francisco Rafael Arellano Félix un millón de dólares. Entonces pudo cumplir el sueño que había tenido desde niño: comprar tres caballos en un rancho de Texas. Entre ellos estaba Emiliano, al que le vendieron con un certificado de legitimidad de raza que el feliz comprador consideró el acta de nacimiento de su animal.

Al Copetón se le encargó que capacitara a los pozoleros del Cártel de Tijuana. Era estricto en la aplicación de su receta: marcó las porciones exactas de químicos, el orden en que debían colocarse en el tambo las partes de los cuerpos, igual que los tiempos y las variantes del procedimiento, según las circunstancias. Hasta diseñó una especie de fosa séptica para verter el caldo resultante, gelatinoso y blanco. Todo lo plasmó en un manual que se distribuyó entre todas las células de la organización. Posteriormente dicho instructivo de desaparición de cuerpos pasó al Cártel de Sinaloa y al de Amado Carrillo Fuentes. “Hasta el ejército me copió la receta —dijo—, sólo que ellos la perfeccionaron utilizando otros ácidos que no se consiguen fácilmente.”

El rango menor dentro del cártel de los hermanos Arellano Félix siempre fue el de pozolero. Hasta que había “cocinado” a por lo me- nos 50 víctimas se le daba la oportunidad de ascender a sicario. Según el manual del Copetón, sólo después de haber disuelto 50 cadáveres “cualquier hombre se encontraba listo para no tener miedo al momento de matar y desmembrar a su enemigo”. También estableció que abajo del nivel de pozolero estaba el grado de “carnicero”, que tenían los auxiliares encargados de trocear los cuerpos en las porciones establecidas para echarlos al tambo con ácido. A los carniceros también les correspondía allegar todos los químicos utilizados para la elaboración del pozole, así como derramar sobre la fosa séptica el contenido de la cocción.

El Copetón hizo su propia escuela de pozoleros. Con frecuencia convocaba a todos los designados para esa tarea para hacerles una evaluación, con la anuencia de Francisco Rafael Arellano Félix. El centro de reunión era un rancho llamado Los Alambrones, a las afueras de Mexicali. Ahí llegó a congregar hasta a 40 de esos hombres, cuya técnica revisaba y a quienes les hacía observaciones cuando no ejecutaban correctamente el manual. En las prácticas revisaba con el rigor de un cocinero que no quedaran rastros reconocibles de cuerpos en el caldo final, pues aseguraba que “un solo diente no disuelto” podía hacer que todo el trabajo resultara inútil.

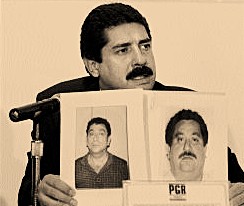

Entre los jóvenes que fueron formados por el Copetón en aquellos campamentos del rancho Los Alambrones estuvo Santiago Meza López, que fue detenido en abril de 2013 y al que la PGR considera el pozolero más importante de la historia del crimen organizado.

El Ministerio Público federal le atribuyó la disolución de al menos 300 personas. El Copetón lo mencionó alguna vez como uno de los primeros que vendieron los secretos del pozole al Cártel de Sinaloa, después de haber trabajado casi 12 años para los hermanos Arellano Félix, donde se inició cuando aún no cumplía ni los 17.

El largo encierro que llevaba el Copetón lo hacía rememorar los tiempos en que estaba al servicio del Cártel de Tijuana las pocas veces que no estaba sumido en la tristeza. Mencionaba, como si su mente estuviera troquelada, uno a uno de quienes él capacitó en el “arte de desaparecer cabrones”. Era una larga lista la que a veces repasaba en el patio. Mencionaba a cada uno de sus pozoleros por su nombre completo y el nombre de su jefe de célula.

A la menor provocación, el Copetón contaba detalles de la vida cotidiana del cártel, así como de las conductas y costumbres de sus jefes. “Toda la familia de los Arellano era muy religiosa —contaba—. No había un solo domingo en que no acudieran a misa.”